Protocoles de pluralisation

Négocier la cohabitation culturelle dans Wikipédia

Nathalie Casemajor,

« Protocoles de pluralisation »,

dans

Jean-Michel Lapointe,

Marie D. Martel (dir.),

Le mouvement Wikimédia au

Canada (édition augmentée), Les Presses de l’Université de

Montréal, Montréal, 2025, isbn : 978-2-7606-5389-4, https://www.parcoursnumeriques-pum.ca/13-wikimedia/chapitre1.html.

version 0, 31/03/2025

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA

4.0)

Les principaux groupes linguistiques et culturels du Canada qui écrivent dans Wikipédia ont eu à faire reconnaître les particularités de leur société sur cette plateforme internationale depuis ses débuts. Fruit de plusieurs enquêtes ethnographiques, ce chapitre analyse et compare le fonctionnement de la cohabitation interculturelle qui a lieu dans les versions anglaises, françaises et atikamekw relativement aux particularismes du Canada. Les manières légitimes de faire exister le local dans le global dépendent de la culture éditoriale spécifique de chaque version linguistique de Wikipédia, qui est elle-même façonnée par les idées des groupes sociaux dominants qui habitent l’encyclopédie.

Wikipédia est un creuset où les Canadiens et Canadiennes cohabitent avec d’autres internautes situés aux quatre coins du globe. Organisée par langue et non par pays, l’encyclopédie est investie par des internautes qui partagent une même langue, mais pas les mêmes usages ni les mêmes références : les Canadiens francophones jouent au hockey avec une puck tandis que les Français jouent avec un palet ; les Canadiens anglophones conduisent avec un driver’s licence (permis de conduire), tandis que les Britanniques ont un driving licence. Ces différences culturelles font la richesse de l’encyclopédie, mais elles entraînent aussi de nombreux conflits d’édition. Comment les différents groupes linguistiques et culturels canadiens négocient-ils leur place dans Wikipédia ? L’objectif ici est d’analyser la cohabitation, au sein d’un même espace encyclopédique, entre membres de la communauté wikipédienne issus de différentes cultures. Je propose de comparer les cas des trois principales Wikipédias pour le Canada, soit les encyclopédies en anglais, en français et en atikamekw nehiromowin.

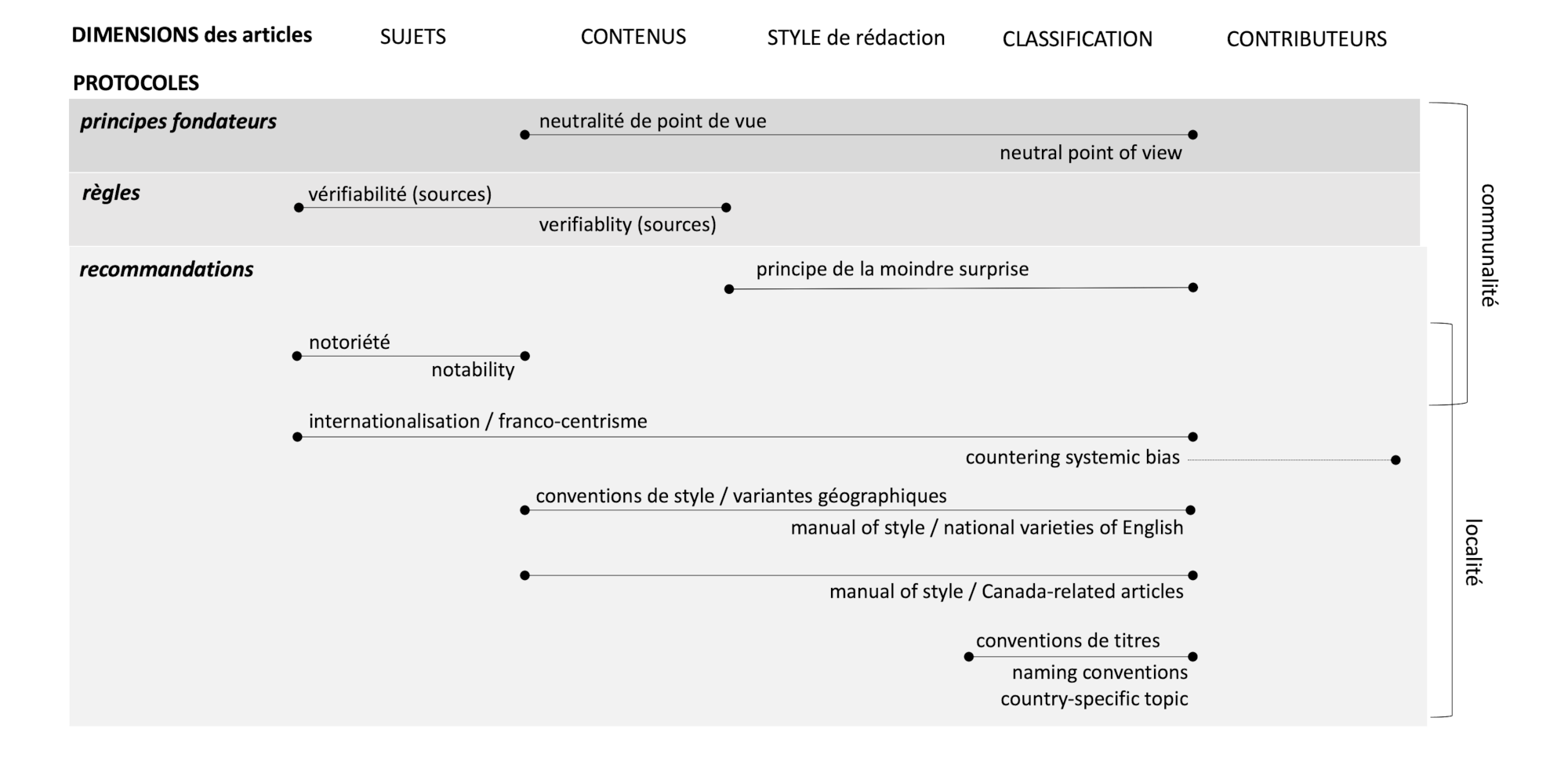

En croisant deux fils d’analyse, celui de la pluralisation culturelle et celui de la gouvernance de la plateforme Wikimédia, j’identifie deux types de protocoles d’édition qui influencent la pluralisation des savoirs dans ces espaces : l’établissement de dispositions communes à tous les groupes (protocoles de communalité), et l’introduction de clauses qui permettent l’expression particulière des différentes cultures (protocoles de localité). Ce travail s’appuie sur une série d’études ethnographiques, d’observations participantes et de recherches-actions menées depuis 2011 au sujet de la participation à Wikipédia (Casemajor, Gentelet, et Coocoo 2019; Casemajor et Couture 2020). Les observations présentées dans ce chapitre ont principalement été effectuées en 2021. Elles ont été enrichies par une analyse actualisée en 2024, qui a révélé que les ordres de grandeur dans les statistiques de contribution et de lectorat demeurent globalement inchangés.

Culture politique et politique des cultures

Pluralisation culturelle

La notion de pluralisation réfère aux processus de coexistence, d’inclusion et d’exclusion entre différents groupes sociaux au sein d’un même espace public. Les groupes qui cohabitent dans Wikipédia sont positionnés à différents niveaux de pouvoir et de légitimité dans le champ de la production de savoirs. Ces écarts entraînent une négociation politique mettant en jeu des rapports de pouvoir et de minorisation, qui s’expriment sous la forme de concertations et de conflits d’édition encyclopédique (Auray et al. 2009). Dans cette perspective, l’analyse de la pluralisation met l’accent sur la nature évolutive d’un processus qui implique des ajustements constants entre différentes parties prenantes hétérogènes.

De nombreux travaux universitaires ont documenté les écarts entre groupes sociaux dans Wikipédia. Ces écarts sont abordés du point de vue des différences de genre (Hill et Shaw 2013; Berson, Sengul-Jones, et Tamani 2021), de littératie (Ford et Geiger 2012) ou de niveau d’expérience dans l’encyclopédie (Hargittai et Walejko 2008). Les enjeux de diversité culturelle dans Wikipédia ont aussi été étudiés sous l’angle de l’origine des contributeurs et contributrices (Massa et Scrinzi 2012) et des obstacles à l’inclusion des cultures minoritaires et des voix non occidentales (Reagle et Koerner 2020). Toutefois, ces enjeux sont rarement examinés sous l’angle de la pluralisation culturelle à l’intérieur d’une même Wikipédia. C’est l’angle d’analyse auquel je vise à contribuer ici, en m’intéressant à l’expression des points de vue et des usages de la langue culturellement situés dans des territoires nationaux ou locaux.

Je parlerai de protocoles de pluralisation culturelle pour désigner un ensemble de procédures et de consensus formalisés au sujet de la cohabitation des différentes cultures. Ils s’incarnent à la fois dans les usages, les prises de décision et les systèmes techniques d’organisation de l’encyclopédie. Appliqué au domaine des plateformes numériques, le terme protocole suggère que les dimensions techniques et sociopolitiques de l’activité s’enchevêtrent dans un même dispositif informatisé. Dans quelle mesure les protocoles de gouvernance de Wikipédia sont-ils des opérateurs de pluralisation culturelle ? Je propose de distinguer ici deux types de protocoles parallèles et complémentaires qui prennent part à ce processus : des protocoles de communalité et des protocoles de localité. Tous deux jouent un rôle significatif dans la gouvernance de la pluralisation culturelle de Wikipédia.

Gouvernance de Wikipédia

L’activité d’édition de Wikipédia est régie par une série de principes, règles et recommandations qui encadrent l’activité des contributeurs et contributrices. Ces cadres de gouvernance sont organisés selon une hiérarchie, où les directives les plus fixes et universelles à toutes les Wikipédias priment sur celles qui sont plus spécifiques à chaque encyclopédie et plus malléables. Ils instaurent une gouvernance qualifiée de procédurale (Cardon et Levrel 2009), au sens où les arguments qui visent la conformité aux conventions établies tendent à primer sur ceux qui prennent en compte le contexte socioculturel plus large d’un problème.

Au sommet de la hiérarchie des conventions de Wikipédia se trouvent premièrement les principes fondateurs (pillars en anglais), définis comme « le fondement intangible de toutes les règles et recommandations du projetWikipédia:Principes fondateurs. Dans Wikipédia.↩︎ ». On en compte cinq : encyclopédisme, neutralité de point de vue, licences libres, savoir-vivre communautaire et souplesse des règles. Ces principes sont des impératifs qui s’appliquent de façon non négociable à toutes les Wikipédias – contrairement aux autres consignes décrites plus bas, qui sont déterminées localement et adaptables à chaque version linguistique de l’encyclopédie. Deuxièmement, on trouve les règles (policies), soit des « normes largement acceptées » par les Wikipédiens et Wikipédiennes ; ces standards sont formellement adoptés par une prise de décision collective des membres. Troisièmement, en bas de la hiérarchie figurent les recommandations (guidelines), qui cristallisent des usages établis ; adoptées par consensus (discussion et sondage), elles peuvent être respectées moins strictement que les règles.

La Wikipédia en anglais est nettement plus formalisée que son homologue francophone, avec près de trois fois plus de règles et de recommandations établies. Cet écart s’explique principalement par le statut fondateur de l’encyclopédie anglophone, la première à avoir été créée en 2001, et encore de loin la plus développée. Les règles et recommandations de la Wikipédia anglophone servent souvent de modèle aux autres Wikipédias, qui en ont repris et adapté plusieurs, sans toutefois les retenir toutes. En effet, les divergences entre ces encyclopédies découlent aussi de philosophies politiques, d’habitudes de gouvernance et de types de bassins de rédacteurs et rédactrices qui sont propres à chacune.

En 2021, la Wikipédia en anglais comptait 66 700 contributeurs et contributrices actifs (tableau 1.1), issus en majorité des États-Unis (35,4 %), du Royaume-Uni (11,3 %), de l’Inde (9,7 %), du Canada (4,6 %) et de l’Australie (4,2 %). Cette distribution est globalement la même pour les contributeurs et contributrices que pour les lecteurs et lectrices, avec des pourcentages légèrement inférieurs : 30,2 % de lecteurs et lectrices des États-Unis pour 3,6 % du Canada. On observe donc dans cette encyclopédie une position prépondérante des États-Unis, pays où le projet Wikipédia a vu le jour et qui abrite le siège social de la Fondation Wikimédia. Le Canada y occupe une place minoritaire, parmi une série de pays du Commonwealth. Néanmoins, tant les États-Unis que le Canada tendent à être surreprésentés par rapport à leur poids démographique dans le monde anglophone.

De son côté, la Wikipédia francophone affichait en 2021 environ 7 800 contributeurs et contributrices actifs, soit 8 fois moins que son homologue anglophone. Les principaux pays de contribution sont la France (71,4 %), la Belgique (5,3 %), le Canada (5 %), la Suisse (3,7 %) et l’Algérie (1,7 %). Là encore, la distribution des lecteurs et lectrices reproduisait globalement celle des contributeurs et contributrices à une moindre échelle (54,2 % pour la France, 3,5 % pour le Canada). Comparé à l’encyclopédie anglophone, on remarque que dans l’édition francophone, l’écart entre le premier pays de contribution (la France) et les autres est considérablement plus élevé. La position de la France y est nettement plus dominante. En ce qui concerne la position du Canada, elle est globalement aussi minoritaire dans l’édition en français qu’en anglais, mais les Canadiens et Canadiennes y sont plutôt sous-représentés vu leur poids démographique dans le monde francophone.

Le cas de la Wikipédia en atikamekw nehiromowin est sensiblement différent des précédents. Créée plus récemment (en 2013), ses contenus sont encore très restreints (1 580 articles en 2021) et ses rédacteurs et rédactrices sont rares (4 actifs en moyenne sur les 12 derniers mois en 2021), mais elle suit une courbe de développement continu – une réussite étant donné le petit bassin de locuteurs de la langue (moins de 7 000). Cette encyclopédie ne contient que très peu de règles et recommandations formalisées. Ainsi, en 2021, la page décrivant les principes et les règles généralesWitcihikoiin:Wikipetcia Atikamekw Nehiromowin. Dans Wikipédia.↩︎ de la Wikipetcia Atikamekw Nehiromowin se limitait principalement à énoncer les cinq principes fondateurs. Cette moindre formalisation est surtout liée au stade encore émergent de cette encyclopédie. Mais elle tient aussi à la relation différente que les peuples autochtones entretiennent avec l’organisation politique et les savoirs : l’oralité y est traditionnellement le moyen de transmission des coutumes et des connaissances, tandis que la formalisation de règles écrites est plutôt un trait caractéristique de la modernité occidentale (Casemajor, Gentelet, et Coocoo 2019).

Les prochaines sections nous permettront d’identifier les éléments de la liste des principes, règles et recommandations de chaque Wikipédia qui opèrent comme protocoles de communalité et de localité. Quels sont les points communs et les différences à cet égard entre les diverses éditions linguistiques de l’encyclopédie ? Et comment expliquer ces différences ? S’il est possible de comparer en détail les protocoles de gouvernance de la Wikipédia en anglais et en français, la spécificité de la Wikipédia en atikamekw nehiromowin rend cette tâche hasardeuse. Elle requiert plutôt une analyse distincte, tout en la mettant en perspective avec les autres encyclopédies. Plus largement, ces questions soulèvent l’enjeu du partage des savoirs instauré par Wikipédia, fortement influencé par des dynamiques politiques (et géopolitiques), épistémologiques et technologiques.

Tableau 1.1 - Chiffres clés des trois principales versions linguistiques de Wikipédia présentant un intérêt pour le Canada

(Septembre-octobre 2021 ; source : stats.wikimedia.org)Il est important de noter les limites de ces statistiques, dont la lecture doit être faite avec précaution. Par exemple, pour les contributeurs actifs, le nombre fourni par WikiTech est une estimation volontairement imprécise quand le nombre est inférieur à 10 (affiché 0-10). Le nombre de pages vues doit aussi être nuancé, puisque malgré un filtre visant à exclure le trafic généré par les robots (d’indexation des pages notamment), les calculs pourraient tout de même être influencés par l’activité des robots, en particulier dans le cas des « petites » encyclopédies comme celles des langues autochtones. Les données de ce tableau doivent donc être lues comme des ordres de grandeur, plutôt que comme des quantités précises (les pourcentages sont arrondis).↩︎| Langue, URL et date de création |

Nombre d’articles | Nombre de contributeurs et contributrices actifs* | Premiers pays d’origine des contributeurs et contributrices actifs, par ordre décroissant | Premiers pays d’origine des lecteurs et

lectrices (pages vues mensuellement par pays) |

|---|---|---|---|---|

| Anglais en.wikipedia 2001 |

6,4 millions | 66 700 | 1. États-Unis (23 641) – 35,4 % 2. Royaume-Uni (7 511) – 11,3 % 3. Inde (6 501) – 9,7 % 4. Canada (3 101) – 4,6 % 5. Australie (2 781) – 4,2 % |

1. États-Unis (2 721 millions) –

30,2 % 2. Royaume-Uni (776 millions) – 8,6 % 3. Inde (720 millions) – 8 % 4. Canada (329 millions) – 3,6 % 5. Australie (260 millions) – 2,9 % Total : 9 milliards |

| Français fr.wikipedia 2001 |

2,4 millions | 7 804 | 1. France (5 571) – 71,4 % 2. Belgique (411) – 5,3 % 3. Canada (391) – 5 % 4. Suisse (291) – 3,7 % 5. Algérie (116) – 1,5 % |

1. France (456 millions) – 54,2 % 2. Belgique (29 millions) – 3,5 % 3. Canada (29 millions) – 3,5 % 4. États-Unis (18 millions) – 2,1 % 5. Suisse (17 millions) – 2 % Total : 841 millions |

| Atikamekw Nehiromowin atj.wikipedia 2013 |

1 580 | 2 (4 en moyenne sur les 12 derniers mois) |

1. Canada (2) – 100 % | 1. France (4 000) – 4,5 % 2. Canada (4 000) – 4,5 % 3. États-Unis (3 000) – 3,4 % 4. Suède (2 000) – 2,5 % 5. Russie (2 000) – 2,5 % Total : 89 000** |

** Étant donné le petit nombre de lecteurs de la Wikipetcia Atikamekw Nehiromowin, la distribution par pays surreprésente probablement la part des administrateurs de Wikimédia, des patrouilleurs et des robots en provenance de pays hors Canada.

Figure 1.1 - Comparaison entre les protocoles de pluralisation culturelle dans les éditions en français (noms situés en haut de la ligne, lorsque le protocole existe) et en anglais (idem, en bas de la ligne), et leur influence sur les principales dimensions de l’activité d’édition des articles encyclopédiques.

Protocoles de pluralisation

Protocoles de communalité

Par protocoles de communalité, j’entends les dispositions qui s’appliquent communément à toutes les situations d’édition au sein d’une Wikipédia. Ces dispositions sont généralisées à l’ensemble des contenus, quels que soient les objets, les contextes, les contributeurs ou contributrices et les lecteurs ou lectrices concernés, ne tolérant a priori pas d’exception. Autrement dit, ces protocoles s’appliquent indépendamment des mondes culturels dans lesquels se situent les savoirs, leur production et leur interprétation. Ils visent à produire de la communalité au sens de « ce qui est commun » (en contrepoint de la localité, abordée plus loin).

Neutralité de point de vue

C’est dans les principes fondateurs de l’encyclopédie que l’on trouve le principal protocole de communalité, partagé par toutes les versions linguistiques. Il s’agit d’un des plus anciens principes de gouvernance de Wikipédia : le principe de neutralité de point de vue (neutral point of view). L’idée de neutralité y est décrite comme le fait de « présenter de manière impartiale les différents points de vue pertinents, en leur accordant une place proportionnelle à leur importanceWikipédia:Neutralité de point de vue. Dans Wikipédia.↩︎ ». Il fonctionne comme un principe d’exclusion, puisqu’il a pour fonction d’écarter les contributions partisanes, les opinions personnelles, les affirmations sérieusement contestées et les points de vue ultraminoritaires. Mais il est simultanément un principe d’inclusion, puisque c’est la présentation d’une multiplicité de points de vue (proportionnellement à leur poids relatif dans les sources fiables publiées sur le sujet) qui doit permettre l’atteinte de cet objectif. C’est ainsi que le principe de la neutralité de point de vue agit comme un protocole de pluralisation : il vise à créer un espace commun, qui exclut invariablement les points de vue non encyclopédiques, tout en incluant une multiplicité de points de vue jugés pertinents.

Au cœur du projet encyclopédique, ce principe a néanmoins fait l’objet de nombreuses critiques (Tkacz 2014). Les politiques internes de la Wikipédia en anglais présentent plusieurs objections fréquemment opposées à ce principe de neutralité. L’une d’entre elles concerne « l’orientation anglo-américaine » de l’encyclopédie (Anglo-American focus)Wikipedia:Neutral point of view. Dans Wikipédia.↩︎. Expliquée par la prédominance des contributeurs et contributrices états-uniens et (dans une moindre mesure) britanniques, cette perspective culturelle dominante est citée comme une disposition contraire au principe de neutralité, et destinée à être corrigée. Ces limites ne sont pas mentionnées dans la page décrivant le principe en français, qui reste descriptive et générale. En revanche, la Wikipédia en français contient une recommandation nommée principe de moindre surprise qui s’applique à un enjeu culturel similaire, mais de façon contraire.

Principe de moindre surprise

Listée parmi les conventions de style, cette recommandation concerne principalement le style rédactionnel des articles et tout particulièrement le choix des titres. Elle « vise à ce que l’information soit aisément comprise par le lecteurWikipédia:Principe de moindre surprise. Dans Wikipédia.↩︎ » en s’appuyant sur des arguments de cohérence, de clarté et de compréhension par la frange la plus large du lectorat. Initialement mentionnée dans une résolution de la Fondation Wikimédia sur les sujets controversés et offensantsIbid.↩︎, cette convention de moindre surprise a été intégrée par la Wikipédia dans un manuel d’aide à la rédaction des articles. Reprise par la Wikipédia francophone, elle a été formalisée en 2011 en tant que recommandation autonome, à la suite de discussions acrimonieuses entre Français et Québécois au sujet de l’utilisation d’expressions québécoises, peu courantes dans l’Hexagone. Par exemple, la tentative (infructueuse) de renommer l’article « Palet (sport) » en rondelle – terme utilisé au Québec dans le hockey sur glace – a donné lieu en 2008 à une guerre d’édition mémorable dans l’histoire des relations entre Québécois et Français au sein de Wikipédia.

Dans la Wikipédia anglophone, la convention de la moindre surprise n’a pas vocation à arbitrer des conflits liés aux différences culturelles dans le rapport au savoir, telles que les diverses manières de nommer un article encyclopédique en fonction des usages de la langue dans chaque pays. En revanche, dans l’encyclopédie francophone, ce principe de moindre surprise a été formalisé en une convention qui sert en pratique à réguler l’usage des variations de la langue française. Plus précisément, elle induit l’usage du « français de France » comme standard commun par défaut, au détriment des autres variantes locales. Étant donné qu’une majorité de lecteurs et lectrices sont basés en France, « la terminologie la plus courante [est] généralement celle utilisée en France pour des raisons statistiquesWikipédia:Conventions de style. Dans Wikipédia.↩︎ » afin de causer le moins de surprise au lectorat français. Cette convention de moindre surprise s’applique « pour tous les lecteurs, quels que soient leur pays et leur cultureIbid.↩︎ ». Elle établit ainsi un protocole de communalité linguistique fondé sur le particularisme de la France.

Largement appliquée en pratique, cette « moindre surprise » pour les Français et Françaises est aussi régulièrement contestée au motif qu’elle imposerait un « francocentrage » indu, autrement dit une violation du principe de neutralité, en imposant le point de vue culturel de la France sur les autres. En observant les pages de discussion où les contributeurs ou contributrices débattent à ce sujet, on trouve divers arguments qui nuancent le « francocentrisme » de la recommandation de moindre surprise, mettant en pratique des exceptions à la règle. Mais ces réflexions et ces exceptions ne sont pas clairement indiquées dans la page énonçant la recommandation. Elles restent donc relativement fragiles quand surviennent des conflits d’édition, où l’argument de la majorité française tend à l’emporter.

Dans la version en anglais, la recommandation de moindre surprise est tempérée par une autre convention nommée « pas ce qui vous vient d’emblée à l’esprit » (not “what first comes to [your] mind”)Wikipedia:Disambiguation. Dans Wikipédia.↩︎. Elle stipule que les termes qui nous semblent les plus courants sont inévitablement interprétés en fonction de notre situation géographique, et que ces lectures partiales peuvent induire des biais systémiques nuisant au projet de l’encyclopédie.

Plus fondamentalement, une série de recommandations de la Wikipédia anglophone édictent qu’aucun pays ou groupe n’a priorité en termes de langue : « La Wikipédia anglaise ne préfère aucune variété nationale d’anglais à une autreWikipedia:Manual of Style, section The English Wikipedia prefers no national variety of English over any other. Dans Wikipédia.↩︎ ». Le groupe statistiquement majoritaire – les États-Uniens – n’a ainsi pas priorité sur les autres en théorie : il est précisé que « l’orthographe anglaise américaine ne doit pas être transformée en orthographe anglaise britannique, et vice versaIbid.↩︎ » [traduction].

Une différence substantielle existe donc entre les Wikipédias en anglais et en français du point de vue de leurs protocoles de communalité. Du côté anglophone, l’orientation anglo-américaine de l’encyclopédie est d’emblée identifiée comme un biais systémique à corriger dans la mesure où la prévalence d’un point de vue culturel sur les autres est vue comme une entorse au principe cardinal de la neutralité. Tandis que du côté francophone, la préséance du point de vue français est vue comme un garant de neutralité au nom d’un principe de moindre surprise pour la majorité des lecteurs et lectrices, basés en France.

Protocoles de localité

Contrairement aux protocoles de communalité, les protocoles de localité sont des clauses de gouvernance qui visent à permettre l’expression de la différence culturelle. Ils participent à la pluralisation culturelle dans la mesure où ils impliquent un processus politique de reconnaissance de la valeur de cultures distinctes (Honneth 2004). Dans le cadre de Wikipédia, trois dynamiques de reconnaissance sont en jeu.

La première porte sur le caractère distinctif des cultures, c’est-à-dire sur l’existence de traits particuliers qui leur sont propres. Les groupes culturels se distinguent ainsi les uns des autres dans l’encyclopédie par un usage de la langue, une vision du monde, un panthéon de personnes notoires et des événements historiques spécifiques.

Une deuxième dynamique concerne la reconnaissance de la légitimité encyclopédique des particularismes culturels. Les protocoles mis en place dans Wikipédia à cet effet concernent les éléments suivants : le choix de sujets d’articles liés à une culture particulière (règle de notoriété ; recommandation sur les sources fiables) ; l’expression de points de vue culturellement situés à l’intérieur des articles, des titres et des catégories d’indexation (conventions de titres) ; l’utilisation de variantes de la langue dans la rédaction des articles (conventions de style). Ces protocoles se situent au bas de la hiérarchie des normes de Wikipédia : il s’agit d’exception à des règles et surtout de recommandations, plus flexibles et définies au sein de chaque encyclopédie. Chaque Wikipédia possède donc ses propres protocoles de localité, adaptés aux différences culturelles observées dans son espace linguistique.

Troisièmement, la pluralisation culturelle dans Wikipédia passe par la reconnaissance qu’il existe certains obstacles à l’expression ou à l’inclusion de la diversité culturelle dans l’encyclopédie. Ces freins sont liés, d’une part, à des facteurs internes, en particulier à la démographie des contributeurs et contributrices, déséquilibrée en termes de géographie, de classe sociale et d’origine culturelle. D’autre part, les obstacles à la pluralisation sont causés par des facteurs externes. Parmi eux se trouve l’inégale distribution des ressources matérielles et symboliques entre pays ou groupes sociaux en ce qui concerne la production des savoirs (Fraser 2004; Casemajor et Couture 2020). Mais ces obstacles sont aussi dus à des biais cognitifs, institutionnels ou politiques qui favorisent certains des points de vue au détriment des autres. L’ensemble de ces facteurs peut freiner la capacité d’un groupe social à faire reconnaître sa singularité linguistique et culturelle dans l’encyclopédie ou à y rendre son point de vue visible et accessible. Ces obstacles entraînent une sous-représentation de certains groupes de population (et une surreprésentation d’autres), situation jugée nuisible à l’objectif de neutralité.

« Systemic bias » vs « Internationalisation »

La reconnaissance des obstacles à la pluralisation culturelle se manifeste différemment dans les Wikipédias anglophone et francophone. En anglais, l’une des premières discussions à ce sujet a pris la forme d’une guerre d’édition d’anthologieSystemic bias of Wikipedia. Dans Wikipédia.↩︎, fondatrice et très violente, quelques mois seulement après la création de l’encyclopédie. Un contributeur nommé User 24 (banni depuis pour son attitude agressive) y contestait la suppression d’un article intitulé « Licence virale » (Viral licence), dont l’ambition était de refléter une perspective internationale sur le droit d’auteur. L’article avait été supprimé au motif que l’article « Copyleft » couvrait déjà le sujet, certes d’un point de vue états-unien, mais que ce point de vue culturel était majoritaire par défaut étant donné le lectorat basé aux États-Unis. S’ensuivit une épique et très savante confrontation épistémologique sur la neutralité de point de vue et l’ethnocentrisme.

Par la suite, la réflexion s’est formalisée dans deux directions. D’une part, une série de wikiprojets a rassemblé des utilisateurs en groupes d’intérêt autour de sujets identitaires, culturels ou nationaux. Par exemple, les projets Groupes ethniques (2004), Canada (2004) ou Peuples indigènes de l’Amérique du Nord (2006) visent à développer la qualité des articles sur ces sujets particuliers. D’autre part, des wikiprojets ont été spécifiquement créés pour travailler à la cohabitation des différentes cultures dans Wikipédia, tel le projet Lutter contre les biais systémiques (Countering systemic bias)Wikipedia:WikiProject Countering systemic bias. Dans Wikipédia.↩︎ en 2004. Ce dernier joue un rôle structurant, puisqu’il a donné lieu à un essai du même nom (2009)Wikipedia:Systemic bias. Dans Wikipédia.↩︎. Relativement stabilisé, mais toujours objet de débats plus ou moins houleux, cet essai sur les biais systémiques identifie des obstacles à la neutralité de point de vue dans Wikipédia : les points de vue qui y sont représentés sont jugés peu diversifiés en termes de classe sociale, de genre, d’origine culturelle et géographique.

Dans la Wikipédia en français, il existe aussi des groupes d’intérêt locaux, tel le projet Québec (2005). Mais le sujet général de la diversité culturelle et linguistique y est traité de manière relativement différente. Ainsi, la page en anglais Countering systemic bias (Lutter contre les biais systémiques) est plutôt traduite en français par le terme Internationalisation, qui renvoie à l’injonction globalize de la Wikipédia anglophone : l’idée que Wikipédia est un projet mondial et qu’elle doit pouvoir être « lu[e] et compris[e] par n’importe quel lecteur francophone », tel qu’elle est formulée dans la page Internationalisation. Assez peu développée dans sa version en français, cette page a néanmoins le statut de recommandation, un état plus formalisé que l’essai en anglais. Son champ d’application est cependant débattu, entre une interprétation minimaliste qui la restreint à une convention de style (la forme) et une interprétation maximaliste qui en fait une convention sur le contenu encyclopédique (le fond).

Lors de sa création en 2005, la page « Internationalisation » s’appelait plutôt « Guide de défrancocentrage » : autrement dit, elle proposait des façons de mitiger le point de vue culturel dominant de la France (dit francocentrisme). Par la suite, le terme francocentrisme a été enlevé du corps du texteIl n’apparaît que dans les liens connexes en bas de page.↩︎. En page de discussion, un utilisateur défend même cette position : « Le fr [de l’adresse web fr.wikipedia] désigne principalement la France chez moi, et non la francophonie […] personnellement, en tant que Français, je me fous éperdument de la “situation au Québec”Discussion Wikipédia:Internationalisation. Dans Wikipédia.↩︎ ». Chez ce contributeur, c’est tout bonnement le statut transnational de la Wikipédia francophone qui est contesté. Dans son état actuel, la recommandation d’internationalisation n’identifie pas explicitement l’existence de biais particulier lié au statut dominant de la France. Elle énonce plutôt de façon générale la nécessité d’« inclure différentes perspectives culturelles dans un article afin de tenir compte de la diversité culturelle ». Dans une bannière liée à la page, on trouve néanmoins la mention importante que « la Wikipédia en français n’est pas la Wikipédia de la France, du Québec ou du GabonCatégorie:Article à internationaliser. Dans Wikipédia.↩︎ ». Autrement dit, elle n’est pas l’apanage d’un pays en particulier. La recommandation d’internationalisation reste abondamment discutée : sa page de discussion est deux fois plus fournie que le contenu de la recommandation elle-même, ce qui témoigne d’un consensus peu stabilisé.

On peut de nouveau constater une différence notable entre les Wikipédias en français et en anglais. Du côté francophone, reconnaître l’existence de biais liés à la position dominante de la France est jugé non neutre par certains utilisateurs, qui limitent la recommandation sur l’internationalisation à des caractéristiques formelles, sans reconnaissance politique des enjeux de fond. Du côté anglais, le vocabulaire des biais systémiques pointe explicitement vers la reconnaissance de déséquilibres liés à des facteurs internes et externes, incluant des rapports de pouvoir géopolitiques qui nuisent à l’objectif de neutralité. L’essai « Systemic bias » va plus loin en proposant un rééquilibrage des sujets et des perspectives sous-représentées. L’étendue des correctifs à apporter reste toutefois débattue : « Wikipédia doit-elle refléter le monde tel qu’il se présente, ou tel que les Wikipédiens espèrent qu’il pourrait être ?Wikipedia:Systemic bias. Dans Wikipédia.↩︎ » [traduction]. Le consensus actuel veut que Wikipédia « ne répare pas les grands torts », car l’encyclopédie est vouée à synthétiser l’état actuel de l’information, et non à produire une pensée originale : « Wikipédia ne guide pas, nous suivonsWikipedia:Tendentious editing, section Righting great wrongs. Dans Wikipédia.↩︎. » Ainsi, les protocoles mis en place pour favoriser l’expression des particularismes culturels locaux dans Wikipédia portent essentiellement sur un rééquilibrage interne à l’encyclopédie, et non sur une action politique visant à influencer l’état du monde.

Diversifier les sujets des articles (admissibilité)

Outre la reconnaissance d’obstacles à la pluralisation culturelle, on trouve dans Wikipédia des séries de protocoles qui favorisent l’expression de particularismes culturels. Une première série concerne la création d’articles dans l’encyclopédie. Ces protocoles visent à diversifier les sujets des articles, en mitigeant certains effets de la recommandation de notoriété (notability) jugés défavorables à la diversité culturelle. Cette recommandation a d’abord été introduite en 2006 dans la Wikipédia anglophone pour en exclure les sujets non pertinents. Étroitement liée à la règle de vérifiabilité (verifiability), elle stipule que seuls sont admis les sujets « qui ont fait l’objet d’une attention suffisamment importante » en considérant « les preuves provenant de sources fiables et indépendantesWikipedia:Notability. Dans Wikipédia.↩︎ ».

Cette recommandation, largement admise dans son principe général, a fait l’objet de nombreuses controverses sur ses modalités d’application. Les controverses opposent un parti « inclusionniste », qui prône une large rétention d’articles peu étayés, et un parti « suppressionnisteVoir les pages « Inclusionnisme » et « Suppressionnisme », principes politiques définis dans le site Méta de la plateforme Wikimédia.↩︎ », qui prône une stricte sélectivité des articles et entraîne de ce fait la suppression de plusieurs articles traitant de cultures minoritaires. En effet, l’admissibilité d’articles qui traitent de ces cultures est plus difficile à établir en raison de la moindre disponibilité de sources de référence en anglais, ou du manque de sources tout court. En français, l’inclusion d’une diversité de perspectives internationales est perçue par certains contributeurs et contributrices comme un défi encore plus grand : « Dans beaucoup de domaines touchant les horizons culturels lointains, il y a peu de sources francophones comparées aux ressources anglophones », commente l’un d’entre euxDiscussion Wikipédia:Internationalisation. Dans Wikipédia.↩︎. Les effets de la disponibilité et de la légitimité inégales des sources de référence ont été largement documentés par des travaux universitaires qui concluent à une exclusion de certains sujets et voix marginalisés (McDowell et Vetter 2021; Lemieux, Zhang, et Tripodi 2023).

Les sujets qui traitent du Canada tendent plutôt à être surreprésentés dans les Wikipédias en anglais et en français au regard de son poids démographique global. Leur proportion reste toutefois très minoritaire comparativement à celle des États-Unis et de la France, qui dominent respectivement le nombre d’articles par pays dans les deux encyclopédies. Mais certains débats subsistent sur la couverture de sujets touchant la diversité culturelle interne au Canada. Pays multiculturel et multilingueL’État canadien a adopté une Loi sur le multiculturalisme canadien en 1971. Selon la Loi sur les langues officielles de 1969, le Canada est bilingue (anglais et français), mais il existe aussi plus de 70 langues autochtones parlées au pays. Bien qu’elles n’aient pas de statut officiel, elles sont constitutives de la mosaïque linguistique du pays qui peut ainsi être qualifié de multilingue.↩︎, le Canada est en effet lui-même caractérisé par une grande diversité culturelle à l’intérieur de ses frontières. Ainsi, plusieurs articles sur l’histoire de l’immigration chinoise dans différentes provinces ou municipalités du Canada ont fait l’objet d’une demande de suppression ou de fusion, au motif que le sujet était déjà couvert par d’autres articles et que les sources citées étaient insuffisantes ou biaisées. L’article « Chinese Canadians in Greater Vancouver » a par exemple été maintenu à l’issue d’un long débat, en citant à l’appui l’existence de quatre ouvrages savants et d’une maîtrise universitaire sur le sujet.

Dans la Wikipédia en français, la recommandation sur la notoriété établit une exigence supplémentaire, à savoir que les sources fiables reconnues doivent être avant tout des sources « d’envergure nationale ou internationale » de façon à exclure « des sujets dont la notoriété serait purement locale ou restreinte à un groupe spécifique de personnesWikipédia:Notoriété. Dans Wikipédia.↩︎ ». Cette clause rend contestable la citation de sources québécoises, et ce, parce qu’elles n’ont pas une audience à l’échelle du pays, alors que le Québec est lui-même défini comme une nation, avec des médias « nationaux ». La difficulté est encore plus grande pour des cultures infranationales, comme le montre l’exemple de l’article « Littérature franco-ontarienne » (Casemajor et Couture 2020). Un utilisateur français a proposé sa suppression au motif que cette littérature n’était pas assez singulière pour se distinguer de l’article « Littérature canadienne-française ». L’article a été maintenu non pas pour des raisons politiques ou épistémologiques de reconnaissance des cultures minoritaires, mais parce que des sources de qualité ont pu être citées à l’appui de son maintien dans l’encyclopédie. Plus généralement, les nombreux débats autour de la suppression d’articles traitant de cultures minoritaires montrent que les sources à leur sujet jugées légitimes peuvent venir à manquer, compte tenu de leur marginalité et de leur faible représentation dans les institutions culturelles, académiques et politiques canadiennes.

Certains protocoles viennent pallier ces difficultés. Ils prennent la forme de conventions de notoriété applicables à un seul pays ou groupe culturel. Dans la Wikipédia en anglais, c’est le cas de la recommandation du manuel de style concernant les sujets canadiens (la page « Wikipedia:Manual of Style/Canada-related articles »), où l’on retrouve des directives sur la notoriété spécifiques à ce pays. De même, dans la Wikipédia en français, le wikiprojet Suisse a élaboré une recommandation selon laquelle « du fait des régions linguistiques, il n’existe pas de médias couvrant l’ensemble du pays. Le projet Suisse considère donc que les régions linguistiques (Suisse alémanique, Suisse romande, Suisse italienne, Suisse rhéto-romane) sont assimilées à une envergure nationaleProjet:Suisse/Admissibilité. Dans Wikipédia.↩︎ ». L’objectif des protocoles de localité applicables à la notoriété des sujets encyclopédiques est donc de favoriser l’inclusion d’articles dont l’admissibilité pourrait être débattue. Ce faisant, ils contribuent à la pluralisation culturelle en reconnaissant la légitimité encyclopédique de sujets liés à des cultures localisées sur un territoire particulier.

Quant à la Wikipédia en atikamekw nehiromowin, ses conventions de notoriété et de vérifiabilité des sources sont très peu formalisées. Elles incluent toutefois certaines dispositions originales, adaptées à la singularité des cultures autochtones et de leur rapport au savoir (Casemajor, Gentelet, et Coocoo 2019). Ainsi, lors des discussions qui ont accompagné le lancement public de l’encyclopédie, les participants et participantes ont fait le choix d’exclure a priori les sujets qui concernent les rituels sacrés et les plantes médicinales. Cette disposition relative à la notoriété vise d’abord à protéger certains pans du savoir atikamekw nehirowisiwok qui ne sont traditionnellement transmis que d’un aîné ou d’une aînée à son apprenti ou apprentie, et non via une forme écrite à tout un chacun. Cette disposition est aussi influencée par une certaine méfiance engendrée par la dépossession des peuples autochtones de leurs ressources dans l’histoire de la colonisation. Un autre protocole spécifique à la Wikipédia en atikamekw nehiromowin concerne la règle de vérifiabilité des sources. Dans cette encyclopédie, les sources orales font partie des sources les plus légitimes, étant donné la valeur primordiale accordée à la parole des aînés et aînées dans la transmission des savoirs, qui passe traditionnellement par le récit oral. Très singuliers comparés à ceux des autres Wikipédias, ces protocoles sont spécifiquement adaptés aux modes de transmission des savoirs caractéristiques des peuples autochtones, tout en s’intégrant dans le format de l’encyclopédie moderne caractéristique du monde occidental.

Internationaliser et particulariser

Une deuxième série de protocoles de localité concerne les articles existants. Certains visent à introduire des points de vue culturels et linguistiques diversifiés à l’intérieur d’un même article dont la portée est internationale – par exemple, l’article « Médecin ». Dans la Wikipédia française, cet article a été critiqué pour ne représenter que l’état de la profession en France. Ce débat a donné lieu à la scission entre un article centré sur le point de vue français, intitulé « Médecin (France) », et un article générique à vocation internationale « Médecin », qui mentionne que « la formation des médecins varie considérablement à travers le monde ». Il inclut d’ailleurs une section spécifique sur le Canada.

Le cas de l’article « Médecin (France) » illustre le privilège donné à un seul point de vue, légitime dans le cas d’un sujet d’intérêt strictement national. Dans ce cas, il s’agit de reconnaître l’intérêt particulier d’un article pour une culture ou un pays et, par conséquent, à y favoriser un point de vue culturel particulier. Dans la Wikipédia en anglais, quand un article entretient un « lien national fort avec le sujetWikipedia:Manual of Style, section Strong national ties to a topic. Dans Wikipédia.↩︎ », il peut en outre être rédigé suivant la variante nationale (ou régionale) de la langue caractéristique du groupe concerné. Toutefois, l’identification de ce lien national fort n’est pas toujours aisée. Elle est souvent l’objet d’une négociation, qui peut être pacifique ou conflictuelle.

L’article aujourd’hui intitulé « Canada jay » (« Mésangeai du Canada ») en est un bon exemple. Originellement intitulé « Gray jay » (selon la graphie états-unienne), il a d’abord été renommé « Grey jay » (graphie canadienne) à la suite de la désignation de cet oiseau comme symbole national du Canada par le magazine de la Société géographique royale du Canada. Puis au terme de nouvelles discussions qui ont duré deux ans, il a été renommé « Canada jay », mais seulement après que le Comité ornithologique internationalIOC World Bird List Committee.↩︎, autorité en matière de noms d’oiseaux, eut adopté officiellement ce nom. Cet exemple montre une limite des protocoles de localité de Wikipédia : pour des sujets où il existe une nomenclature scientifique bien établie avec des standards internationaux (chimie, zoologie), c’est ce standard externe qui tend à prévaloir sur les négociations de politique interne à Wikipédia.

Dans la Wikipédia en anglais, toute une série d’outils a été créée pour signaler et documenter l’usage des principales variantes de l’anglais. Comme mentionné plus haut, il existe une recommandation de guide stylistique spécifique à l’anglais canadienWikipedia:Manual of Style/Canada-related articles. Dans Wikipédia.↩︎ et une bannière à afficher dans les articles :

This article is written in Canadian English, which has its own spelling conventions (colour, centre, travelled, realize, analyze), and some terms that are used in it may be different or absent from other varieties of English. According to the relevant style guide, this should not be changed without broad consensusTemplate:Canadian English. Dans Wikipédia.↩︎.

La page du guide stylistique canadien décrit dans le menu détail un ensemble de conventions et de consensus en vigueur sur la manière de nommer et de rédiger les articles qui concernent des sujets canadiens. Ces recommandations vont plus loin que de simples conseils stylistiques : elles proposent une interprétation « canadienne » des politiques et recommandations générales de l’encyclopédie. Ainsi, ce guide est un moyen crucial de localisation des savoirs : il institutionnalise la reconnaissance d’une particularité culturelle et linguistique des contenus canadiens, tout en étant le lieu d’exercice d’un certain pouvoir d’action des éditeurs et éditrices canadiens en termes de gouvernance sur les sujets qui les concernent.

Il n’existe pas d’équivalent à ce guide stylistique spécifiquement canadien dans la Wikipédia en français. La recommandation sur les conventions de style inclut simplement une section sur les « variantes géographiques » de vocabulaire, laquelle mentionne que « certains termes de la langue française pouvant varier selon le pays ou la région où ils sont employés, on privilégiera la version la plus adaptée au contexte. Par exemple, dans un article lié spécifiquement au Québec, c’est le terme québécois qui sera privilégiéWikipédia:Conventions de style. Dans Wikipédia.↩︎ ». Dans tous les autres cas, c’est le français parlé en France qui serait privilégié. La Wikipédia francophone a tenté de se doter de conventions plus formelles sur la manière d’inclure les variantes linguistiques, mais cette tentative a échoué. Un sondage mené en 2008 a conclu qu’une majorité de Wikipédiens et Wikipédiennes pensait nécessaire de se doter de telles règles, mais ils n’ont pas réussi à s’entendre sur la nature de ces conventions. Seul le domaine des sports a bénéficié d’une prise de décision claire en 2006. Cette dernière établit que « les articles sur les clubs de sports nord-américains auront un titre francisé “à la canadienne” ». Ainsi, le nom de l’article « Celtics de Boston » reflète la forme francisée à la québécoise, contrairement à l’usage en France où la forme anglaise Boston Celtics est plus courante. Mais de manière générale, la préséance de la variante linguistique française reste le choix par défaut, reflétant ainsi le poids politique et symbolique de la France dans la francophonie.

Dans le cas de la Wikipédia en atikamekw nehiromowin, c’est encore une fois un protocole original qui a été mis en place pour reconnaître et inclure les variantes de la langue. En effet, les trois communautés qui composent la nation ont chacune leurs propres usages linguistiques. Cette donnée a été prise en compte très tôt dans les discussions qui ont mené au lancement public de l’encyclopédie. Il a été convenu que les articles comporteraient trois sections différentes, chacune dédiée à une communauté qui serait libre d’y rédiger un contenu reflétant son point de vue et son usage de la langue ou de fusionner les contenus. Par exemple, l’article « Kwekweciw » (« Mésangeai du Canada »)Kwekweciw. Dans Wikipédia.↩︎ comporte une seule section fusionnée pour les communautés de Manawan et Wemotaci, et une autre pour Opitciwan. Cette structure des contenus reflète la structure politique de la nation, dans la mesure où Manawan et Wemotaci participent ensemble au Conseil de la nation Atikamekw, tandis qu’Opitciwan s’en est retiré.

Bilan : différences entre les Wikipédias

Dans chacune des éditions linguistiques de Wikipédia, les Canadiens et Canadiennes négocient leur place parmi les autres nations en fonction de règles et principes communs à tous, et de recommandations spécifiques aux cultures nationales. Ces deux types de protocoles (communalité et localité) sont complémentaires dans la pluralisation culturelle. Ils offrent des cadres de négociation éditoriale entre des groupes aux perspectives divergentes, voire antagonistes, sans pour autant empêcher les conflits. La majorité de ces protocoles sont des addendas au principe cardinal de la neutralité de point de vue : ils viennent spécifier les conditions de ce qui est inclus et exclu de l’encyclopédie en prenant en compte les particularités des différents contextes culturels locaux.

En définitive, plusieurs différences majeures distinguent les Wikipédias en anglais, en français et en atikamekw nehiromowin. Les encyclopédies en anglais et en atikamekw nehiromowin se rejoignent dans une forme de pluralisation qui institue une forte expression des particularismes culturels locaux (surtout linguistiques) des divers groupes, nations et pays. La Wikipédia en français institue le particularisme français comme standard dominant, avec en corollaire une faible reconnaissance officielle de l’expression singulière des autres cultures francophones. La Wikipédia en atikamekw nehiromowin se distingue par des protocoles nettement originaux comparativement aux autres encyclopédies : moins formels, ils légitiment l’autorité des sources orales, excluent les sujets sacrés et aménagent d’emblée différentes sections des articles pour y refléter les variantes locales de la langue.

En comparant les versions de l’encyclopédie en français et en anglais, on constate que la reconnaissance des variantes canadiennes de chaque langue est beaucoup plus formalisée du côté anglophone que francophone. Cette reconnaissance découle premièrement d’une règle claire selon laquelle aucune variété de l’anglais ne devrait avoir préséance sur les autres. Le choix d’une variante de la langue y est le plus souvent négocié à la pièce, au sein de chaque article, en fonction du sujet et du contexte de rédaction. Deuxièmement, il existe dans l’encyclopédie en anglais une claire reconnaissance des biais systémiques qui tendent à privilégier malgré tout un point de vue états-unien. Ces conditions ont permis l’élaboration d’un guide stylistique canadien, qui institutionnalise la particularité culturelle et linguistique des contenus relatifs au Canada.

À l’inverse, dans la Wikipédia francophone, la priorité est donnée à la France en termes de variante de langue à privilégier. Le terrain linguistique commun y est modelé sur la particularité française, selon une convention de moindre surprise pour une majorité de lecteurs et lectrices de France. Cette préséance donnée à la France est toutefois rarement énoncée de manière explicite dans les recommandations officielles de l’encyclopédie francophone. Elle s’y applique le plus souvent par défaut. Ses pages de règles et recommandations évitent de reconnaître l’existence d’un « francocentrisme » dans l’encyclopédie. Par effet de retournement, c’est le fait de nommer un biais ethnocentriste en faveur de la France qui est jugé contraire à la neutralité.

De façon générale, dans la Wikipédia francophone, l’expression des variantes culturelles de la langue tend à être traitée comme un problème à encadrer, et non comme une condition de neutralité. S’il existe de rares dispositions établissant l’usage du français québécois dans quelques cas précis, la négociation se fait essentiellement lors de conflits d’édition, où le francocentrisme est abondamment discuté. Les enjeux politiques de la pluralisation culturelle tendent donc à être invisibilisés dans les pages officielles, et relégués à l’arrière-boutique de l’encyclopédie, dans les pages de discussion où les conflits d’édition ressurgissent périodiquement. Bien qu’il existe une volonté d’une majorité de contributeurs et contributrices francophones d’établir des protocoles plus clairs sur l’emploi des variantes culturelles de la langue, on observe à ce jour une incapacité à les formaliser en recommandations officielles.

Ces différences entre encyclopédies s’expliquent par un ensemble de facteurs internes et externes à Wikipédia. Le facteur qui semble le plus influent est d’ordre géopolitique : il tient au poids relatif des puissances nationales (ou locales pour l’atikamekw nehiromowin) dans chaque espace linguistique. La sphère culturelle anglophone est certes dominée par les États-Unis du point de vue économique et culturel, mais d’autres puissances majeures y cohabitent néanmoins avec une certaine influence (notamment le Royaume-Uni, et à une moindre échelle le Canada et l’Australie). L’espace francophone est davantage unipolaire : la France y domine largement sur les autres pays et groupes infraétatiques, dont le Québec.

Ce facteur externe est redoublé par un facteur interne, lié à la démographie des Wikipédiens et Wikipédiennes : dans l’encyclopédie francophone, les contributeurs et contributrices français sont surreprésentés comparativement au nombre de lecteurs et lectrices de ce pays. Lors de prises de décision, les contributeurs et contributrices français ont ainsi l’avantage du nombre.

Enfin, ces différences s’expliquent par des cultures politiques distinctes. Chaque Wikipédia a ses propres habitudes de gouvernance, en bonne partie influencées par les philosophies politiques des différentes nations qui y participent : d’un côté le multiculturalisme anglo-saxon, de l’autre l’universalisme français. L’encyclopédie atikamekw nehiromowin est quant à elle influencée par une culture du consensus entre les différentes composantes de la nation. Ces différentes structures et cultures politiques ont une grande influence sur la manière dont s’organisent les rapports de force entre groupes minoritaires et majoritaires au sein de chaque encyclopédie.

Quelle que soit l’encyclopédie, les processus de pluralisation culturelle qui y ont cours restent marqués par des limites et des zones d’ambiguïté. En font partie la faible disponibilité des sources de référence au sujet des cultures minoritaires et les enjeux de représentation de la diversité culturelle interne au Canada. Plus fondamentalement, le statut de Wikipédia comme sphère publique globale est une source d’ambiguïté pour la direction du projet encyclopédique. Vise-t-il à produire une encyclopédie internationale écrite en différentes langues, ou une collection d’encyclopédies des mondes anglophone, francophone et atikamekw nehiromowin, centrées sur leurs perspectives ? Toujours en cours, ce débat promet d’animer encore longtemps les forums wikipédiens.

Remerciements

L’autrice remercie Thérèse Ottawa pour sa traduction d’articles en atikamekw nehiromowin, ainsi que Pierre-Yves Beaudouin, Dipsacus fullonum, Tagishsimon, Jim Hayes, Tilman Bayer, Luc Patin et Étienne Beaulé pour leur partage d’informations.

Références

Accéder à cette bibliographie sur Zotero

Contenus additionnels

Wikipédia en français

Wikipédia en anglais

Wikipetcia Atikamekw Nehiromowin (Wikipédia en atikamekw nehiromowin)

Accéder à l’encyclopédie Wikipetcia Atikamekw Nehiromowin, en atikamekw nehiromowin.

Crédits : Wikipédia

Nathalie Casemajor

Nathalie Casemajor est professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS (Institut national de la recherche scientifique, Montréal). Ses travaux portent sur les croisements entre culture, technologie et territoires. Elle est titulaire de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture. De 2017 à 2023, elle a été la directrice scientifique de l’Observatoire des médiations culturelles (OMEC). Elle est également membre du comité éditorial du Journal of Digital Social Research et lauréate du prix Louise-Dandurand, décerné par le Fonds Société et culture du Québec (FRQSC).